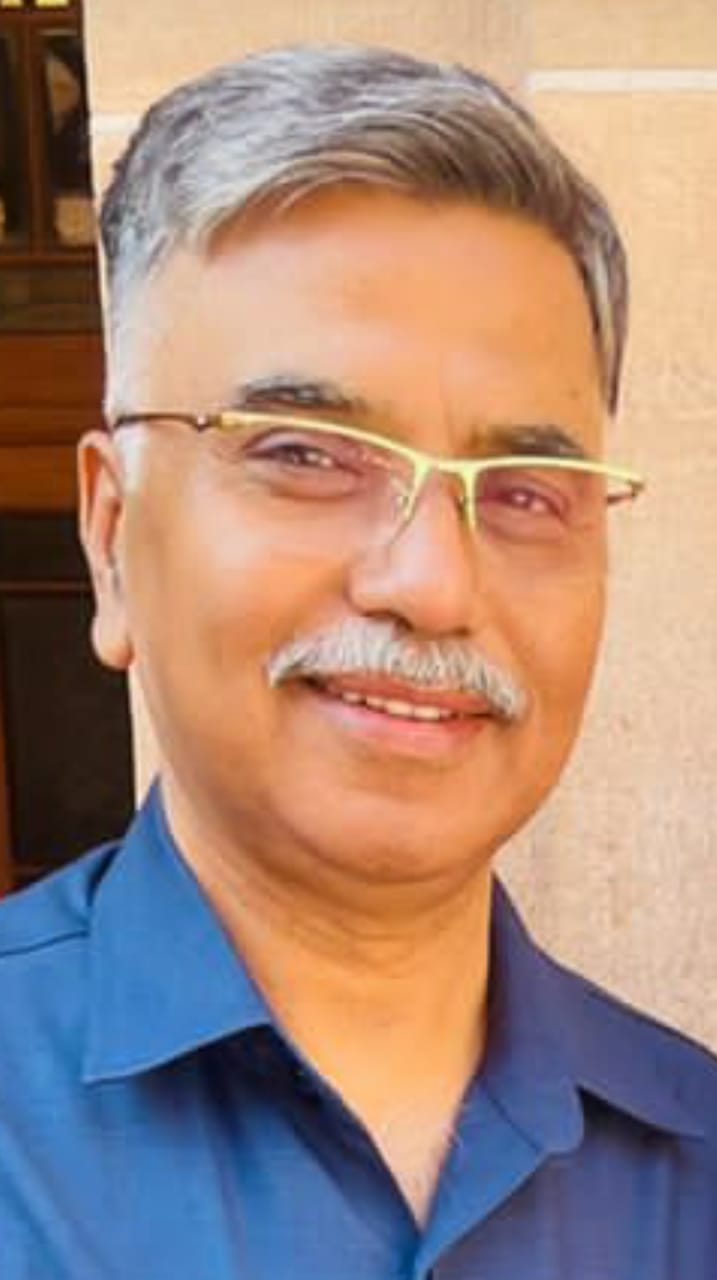

आचार्य श्री धरसेन स्वामी जी (Aacharya Shri Dharsen Swami ji)

जयउ धरसेणाणाहो,

जेण महाकम्मपयडिपाहुड़ सेलो।

बुद्धिसिरेणुद्धरिओ,

समप्पिओ पुप्फयंतस्स।।

वे धरसेन स्वामी जयवन्त हों, जिन्होंने इस महाकर्मप्रकृति प्राभृत रुपी पर्वत को बुद्धि रूपी मस्तक से उठाकर श्री पुष्पदंत आचार्य को समर्पित किया है।

भगवान महावीर स्वामी ने भावश्रुत का उपदेश दिया अतः वे अर्थकर्त्ता है। उसी काल में चार ज्ञान से युक्त गौतम गोत्रीय इन्द्रभूति ने बारह अंग और चौदह पूर्व रूप ग्रंथों की एक ही मुहूर्त में क्रम से रचना की अतः भाव श्रुत और अर्थपदों के कर्त्ता तीर्थंकर हैं तथा द्रव्यश्रुत के कर्त्ता गौतम गणधर हैं। उन गौतमस्वामी से लोहार्य और उनसे जंबूस्वामी, ये तीनों सकल श्रुत धारण करने वाले हुए व निर्वाण को प्राप्त हुए। इसके बाद विष्णु, नंदिमित्र, अपराजित, गोवर्धन और भद्रबाहु ये पांचों ही आचार्य परिपाटी क्रम से चौदह पूर्व के धारी हुए। तदनंतर विशाखाचार्य, प्रोष्ठिल, क्षत्रिय, जयाचार्य, नागाचार्य, सिद्धार्थ, धृतिसेन, विजयाचार्य, बुद्धिल, गंगदेव और धर्मसेन ये ग्यारह ही महापुरुष परिपाटी क्रम से ग्यारह अंग दश पूर्व के धारक और शेष चार पुर्वों के एकदेश के धारक हुए।

इसके बाद नक्षत्राचार्य, जयपाल, पांडुस्वामी, ध्रुवसेन, कंसाचार्य ये पांचों ही आचार्य परिपाटी क्रम से संपूर्ण ग्यारह अंगों और चौदह पूर्वों के एकदेश के धारक हुए।

तदनंतर सुभद्र, यशोभद्र, यशोबाहु और लोहार्य ये चारों ही आचार्य संपूर्ण आचारांग के धारक और शेष अंगों तथा पूर्व के एकदेश धारक हुए इसके बाद सभी अंग और पूर्व का एक देश ज्ञान आचार्य परंपरा से आता हुआ 'धरसेनाचार्य' को प्राप्त हुआ पट्टावली और 'इंद्रनंदि श्रुतावतार' के आधार पर श्री धरसेनाचार्य का समय वीर निर्वाण संवत 600 अर्थात् ईसवी सन् 73 के लगभग आता है।

श्री धरसेनाचार्य के गुरु-

इनके गुरु के लिए श्रुति में आता है कि श्री माघनंदि आचार्य ही उनकी गुरु थे।

श्री धरसेनाचार्य की रचना-

जिन के मुखारविंद से सिद्धांत का ज्ञान शिष्य को प्राप्त हुआ, उन दोनों मुनियों की परीक्षा हेतु मंत्र सिद्ध करने का आदेश दिया, इससे सिद्ध होता है वे मंत्रों के विशेष ज्ञाता थे अतः उनका बनाया हुआ 'योनिप्राभृत' नामक एक ग्रंथ आज भी उपलब्ध है यह ग्रंथ 800 श्लोक प्रमाण प्राकृत गाथाओं में है। उसका विषय मंत्र- तंत्रवाद है। 'वृहद टिप्पणिका' नामक सूची में उसका उल्लेख आया है, इसी ग्रंथ की एक पांडुलिपि भण्डारकर ओरियन्टल रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे में है। इस प्रति में ग्रंथ का नाम तो योनिप्राभृत ही है किंतु उसके कर्त्ता का नाम पण्हसवण मुनि पाया जाता है, इन महामुनि ने उसे कुषमाण्डिनी महादेवी से प्राप्त किया था और अपने शिष्य पुष्पदंत- भूतबलि के लिए लिखा। इन दो नामों के कथन से इस ग्रंथ का धरसेन कृत होना बहुत संभव जचता है। इस प्रति का लेखन काल संवत् 1582 है। इस प्रकार से धरसेनाचार्य के महान् उपकार स्वरूप ही आज हमें षटखंडागम जैसे महान् ग्रंथ का स्वाध्याय करने को मिल रहा है।

आचार्य श्री के प्रमुख शिष्य पुष्पदंत व भूतबलि-

सौराष्ट्र (गुजरात- काठियावाड़) देश के गिरिनगर नाम के नगर की चंद्रगुफा में रहने वाले अष्टांग महानिमित्त के पारगामी, प्रवचन वत्सल आचार्य श्री को ऐसा भय उत्पन्न हुआ कि आगे अंग श्रुत का विच्छेद हो जाएगा इसलिए उन्होंने दक्षिणापथ के आचार्यों के पास लेख भेजा। आचार्यों ने उन वचनों को अच्छी तरह समझ कर शास्त्र के अर्थ को ग्रहण व धारण करने में समर्थ, निर्मल वंश से विभूषित, शील रूपी माला के धारक गुरुओं द्वारा भेजे इस प्रेषण के लिए दो शिष्य पुष्पदंत व भूतबलि को भेजा। आचार्य श्री ने दोनों शिष्यों की परीक्षा ली व आगमानुसार योग्य जानकर शुभ तिथि व नक्षत्र में विद्या दान दिया, अनंतर शास्त्र समाप्ति के दिन उन शिष्यों की विनय से संतुष्ट होकर भूत जाति के व्यंतर देवों ने उन दोनों में से एक मुनि की पुष्प, बलि, शंख और तूर्य जाति के वाद्य विशेषों के नाद से बड़ी भारी पूजा की, उसे देखकर धरसेनाचार्य ने उनका भूतबलि नाम रखा और दूसरे मुनि की अस्त-व्यस्त दंत पंक्तियों को ठीक करके उनके दांत सामान कर दिए जिससे गुरु ने उनका नाम पुष्पदंत रख दिया।

धन्य है ऐसे आचार्य, उनकी दूरदृष्टि, जिन्होंने अपने शिष्यों को बारहवें दृष्टिवाद अंग के अंतर्गत पूर्वों के तथा पांचवें अंग के कुछ अंशों को पढ़ाया दिगंबर मान्यता अनुसार षटखंडागम और कसाय पाहुड़ ही ऐसे ग्रंथ हैं जिनका सीधा संबंध महावीर प्रभु की द्वादशांग वाणी से माना जाता है। आचार्यवर का ही परम उपकार हमारे ऊपर है जिन्होंने श्रुत के विच्छेद के भय से द्वय मुनियों को अपना श्रुत ज्ञान देकर, उनके निमित्त से आज तक श्रुत ज्ञान की परंपरा अविच्छिन्न रखी है, यह महान् उपकार प्रतिदिन स्मरणीय है।

आचार्य श्री समंतभद्र स्वामी जी (Aacharya Shri Samantbhadra Swami ji)

श्रमण गगन के अद्वितीय नक्षत्र जिनका अनेक प्रतिभाशाली आचार्य व पूज्य महात्माओं में बहुत ऊंचा स्थान है, वे महान् आचार्य भगवन् हैं - "श्री समन्तभद्र स्वामी"। उनका नाम उन पर पूर्ण रुप से चरितार्थ था। 'समन्तभद्र'- बाहर-भीतर सब ओर से भद्र रूप। आचार्य भगवन् बहुत बड़े योगी- त्यागी व तपस्वी थे। वे धर्म सिद्धांतों के मर्मज्ञ होने के साथ-साथ तर्क, व्याकरण, छंद, अलंकार और काव्यादि ग्रंथों में पूरी तरह निष्णात थे। उन्हें 'स्वामी' पद से विशेष रूप से विभूषित किया गया।

जीवन काल -

आचार्य भगवन् ने किस समय इस धरा को सुशोभित किया इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता है किंतु कोई विद्वान् आपको ईसा की तीसरी शताब्दी का बताते हैं इस संबंध में सुप्रसिद्ध इतिहासज्ञ स्वर्गीय 'पंडित जुगल किशोर मुख्तार' ने अपने विस्तृत लेखों में अनेक प्रमाण देकर यह स्पष्ट किया है कि आप 'तत्वार्थ सूत्र' के कर्ता आचार्य उमास्वामी के पश्चात एवं आचार्य पूज्यपाद स्वामी के पूर्व हुए थे। अभी आपके संबंध में यही विचार सर्वमान्य माना जा रहा है।

श्रवणबेलगोला के विद्वान् श्री दौर्बलिजिनदास शास्त्री के शास्त्रागार में सुरक्षित आप्तमीमांसा की एक प्राचीन ताड़पत्रीय प्रति के निम्नांकित पुष्पिका वाक्य-

"इति श्री फणिमंडलालंकारस्यो रगपुराधिपसूनोः

श्री स्वामी समंतभद्रमुनैः कृतौ आप्तमीमांसायाम्"

से स्पष्ट है कि समन्तभद्र फणिमंडलान्तर्गत उरगपुर के राजा के पुत्र थे। यह उरगपुर ही वर्तमान में उरैयूर जान पड़ता है। उरगपुर चोल राजाओं की प्राचीन राजधानी रही है। पुरानी त्रिचनापल्ली भी इसी को कहते हैं। शिक्षा-दीक्षा -

आपका प्रारंभिक नाम शांतिवर्मा था। दीक्षा से पहले की शिक्षा या तो उरैयूर हुई या कांची या मदुरै में हुई जान पड़ती है क्योंकि यह तीनों स्थान उस समय भारत में विद्या के मुख्य केंद्र थे।

"काञ्च्यां नग्नाटकोऽहं मलमलिनतनुर्लाम्बुशे पाण्डुपिण्डः ,

पुण्डोण्ड्रे शाक्यभिक्षु: दशपुरनगरे मिष्टभोजी परिव्राट् ।

वाराणस्यामभूर्व शशकरधवलः पाण्डुरांगस्तपस्वी ,

राजन् यस्याऽस्ति शक्तिः स वदतु पुरतो जैननिर्ग्रन्थवादी" ।।

इस लेख में आपकी दीक्षा स्थली कांची या उसके आस - पास का गांव होना चाहिए। पितृकुल की तरह गुरुकुल का स्पष्ट उल्लेख तो नहीं और न दीक्षा गुरु का नाम किंतु श्रवणबेलगोला की कुछ शिलालेखों से इतना पता चलता है कि आपकी भद्रबाहु श्रुतकेवली उनके शिष्य चंद्रगुप्त मुनि के वंशज पद्मनंदि अपर नाम कुंदकुंद मुनिराज उनके वंशज उमास्वामी की वंश परंपरा में हुए थे। ( शिलालेख नं 40)

बड़े उत्साह के साथ मुनि धर्म का पालन, धर्मध्यान व जिनशासन की प्रभावना करते हुए, मुनि जीवन यापन करते हुए मणुवकहल्ली ग्राम में असातावेदनीय के प्रबल उदय से भस्मक रोग हो गया। मुनि वेश में इस रोग का शमन असंभव था अतः गुरु आज्ञा से अपने रोग का निदान अन्य वेश में किया पुनः जिनशासन की महती प्रभावना हेतु वीरशासन का उद्धार आपके द्वारा हुआ।

देश में जिस समय बौद्धादिक का प्रबल आतंक छाया हुआ था और जो लोग उनके नैरात्म्यवाद, शून्यवाद, क्षणिकवाद सिद्धांतों से संत्रस्त थे, उस समय दक्षिण भारत में आपने उदित होकर जो अनेकांत व स्याद्वाद का डंका बजाया वह बहुत ही महत्वपूर्ण व चिरस्मरणीय है। आपको जिनशासन का प्रणेता तक लिखा गया है।

'श्री शुभचंद्राचार्य' ने आपको 'भारतभूषण' लिखा है। आप अनेक उत्तमोत्तम गुणों के स्वामी थे फिर भी कवित्व, गमकत्व, वादित्व और वाग्मित्व नामक चार गुण आप में असाधारण कोटि की योग्यता वाले थे। जैसा आज से 1100 वर्ष पहले श्री जिनसेनाचार्य ने निम्न वाक्य से 'आदिपुराण' में स्मरण किया-

"कवीनां गमकानां च वादिनां वाग्मिनामपि। यशः समन्तभद्रीयं मूर्ध्नि चूडामणीयते।।" 'यशोधरचरित्र' के कर्त्ता 'महाकवि वादिराज सूरी' ने आपको 'उत्कृष्ट माणिक्यों का रोहण' (पर्वत) कह संबोधित किया है। 'अलंकार चिंतामणि' में 'अजितसेनाचार्य' ने आपको 'कविकुंजर, मुनिवन्द्य व निजानंद' लिखा है। 'वरांगचरित्र' में 'श्री वर्धमान सूरी' ने आपको 'महाकविश्वर व सुतर्कशास्त्रामृत का सागर' बताया है। इसके अतिरिक्त 'श्रवणबेलगोला' के शिलालेखों में आपको 'वादीभवज्रांकुश सूक्तिजालस्फुटरत्नदीप' वादिसिंह, अनेकांत जयपताका आदि अनेक विशेषणों से स्मरण किया।

'हिस्ट्री ऑफ कन्नडीज लिटरेचर' के लेखक 'मिस्टर एडवर्ड पी. राईज' ने समन्तभद्र स्वामी को 'तेजपूर्ण प्रभावशाली वादी' लिखा है और बताया कि वे सारे भारतवर्ष में जैन धर्म का बिगुल बजाने वाले महान प्रचारक हैं।

आचार्य समन्तभद्र स्वामी द्वारा रचित ग्रंथों में स्तुतिविद्या, जिनशतक, युक्त्यानुशासन, स्वयंभूस्तोत्र, देवागमस्तोत्र (आप्तमीमांसा) और रत्नकरण्डश्रावकाचार प्रमुख रूप से मिलते हैं। अर्हदगुणों की प्रतिपादक अनेक सुंदर-सुंदर स्तुतियां रचने में भी उनकी विशेष रूचि थी। उन्होंने अपने ग्रंथ स्तुतिविद्या में 'सुस्तुत्यां व्यसन' वाक्य द्वारा स्वयं के लिए 'स्तुति रचने का व्यसन' शब्द से सम्बोधित किया है।

आपकी कृतियों में जैनागम का सार व तत्वज्ञान कूट-कूट कर भरा है। देवागमस्तोत्र में 114 श्लोक हैं। इस स्तोत्र पर आचार्य अकलंकदेव ने 'अष्टशती' नामक 800 श्लोक प्रमाण वृत्ति तथा इसी वृत्ति को साथ लेकर 'श्री विद्यानंदि आचार्य' ने 'अष्टसहस्री' टीका लिखी जो कि 8000 श्लोक प्रमाण है।

इसके अतिरिक्त जीवसिद्धि, तत्वानुशासन प्राकृत व्याकरण, प्रमाण पदार्थ, कर्म प्राभृत टीका, गंधहस्ती महाभाष्य जैसे ग्रंथों की भी रचना उनके द्वारा हुई किंतु दुर्भाग्य से ये महान ग्रंथ अभी तक उपलब्ध नहीं हो सके हैं।

आचार्य श्री वीरसेन स्वामी जी (Aacharya Shri veersen Swami ji)

जितात्मा परलोकस्य, कवीनां चक्रवर्तिनः। वीरसेन गुरोः कीर्तिरकलंकावभासते ।। जिन्होंने स्वपक्ष और परपक्ष के लोगों को जीत लिया है तथा जो कवियों के चक्रवर्ती हैं, ऐसे श्री वीरसेन स्वामी की निर्मल कीर्ति प्रकाशित हो रही है।

जीवन परिचय-

आचार्य देव ने स्वयं अपनी धवला टीका की प्रशस्ति में अपने गुरु का नाम एलाचार्य लिखा है पर इसी प्रशस्ति की चौथी गाथा में गुरु का नाम आर्यनंदि और दादा गुरु का नाम चंद्रसेन कहा है। डॉ. हीरालाल जैन का अनुमान है कि एलाचार्य इनके विद्यागुरु और आर्यनंदि इनके दीक्षागुरु थे।

जो भी हो एलाचार्य गुरु का वात्सल्य इन पर असीम था, ऐसा स्पष्ट है। वह किसी न किसी रूप में इनके गुरु अवश्य थे। यथा- 'एलाइरियवच्छओ'

स्वयं इस वाक्य में अपने को एलाचार्य का 'वत्स' कहते हैं!

समय निर्णय-

आचार्य श्री वीरसेन स्वामी का समय ईसवी सन् की नौवीं शताब्दी का है क्योंकि आचार्य श्री के शिष्य जिनसेन स्वामी जी ने अपने गुरु की अपूर्ण जय धवला टीका को शक संवत् 759 (ईसवी सन् 837) की फाल्गुन शुक्ला दसवीं को पूर्ण किया है अतः इस तिथि के पूर्व ही श्री वीरसेन आचार्य का समय होना चाहिए।

रचनाएं-

आचार्य श्री की मुख्यतया दो रचनाएं प्रसिद्ध है- 'धवला' टीका और 'जयधवला' टीका। इनमें 'जयधवला' टीका अपूर्ण रही है। इंद्रनंदि कृत 'श्रुतावतार' में दिया है कि 'षटखंडागम सूत्र' पर श्री वप्पदेव की टीका लिख जाने के उपरांत कितने ही वर्ष बाद सिद्धांत के वेत्ता एलाचार्य हुए वे चित्रकूट पर निवास करते थे, श्री वीरसेन स्वामी जी ने उनके श्री चरणों में संपूर्ण सिद्धांत ग्रंथों का अध्ययन किया, अनंतर गुरु की आज्ञा लेकर वटग्राम में पहुंचे, वहां पर आनतेंद्र द्वारा बनवाए गए जिनमंदिर में ठहरे, वहां पर श्री वप्पदेव की टीका पढ़ी, अनंतर उन्होंने 72000 लोक प्रमाण में समस्त षटखंडागम पर "धवला" नाम से टीका रची। यह टीका प्राकृत और संस्कृत भाषा में मिश्रित होने के कारण 'मणिप्रवाल न्याय' से प्रसिद्ध है।

दूसरी रचना "कसायपाहुड़" सुत्र पर "जयधवला" नाम से टीका है। इसको वे केवल 20000 श्लोक प्रमाण ही लिख पाए थे कि असमय में ही स्वर्गस्थ हो गए। इस तरह उन्होंने अपने जीवन में 92000 लोक प्रमाण रचना की यह एक आश्चर्य की बात है। श्री वीरसेन स्वामी जी ने यह कार्य किया है जो कार्य महाभारत के रचयिता ने किया, महाभारत का प्रमाण 100000 श्लोक है और इनकी टीकाएं भी लगभग इतनी बड़ी है अतएव 'यदि ह्यस्ति तदन्यद् यन्नेहास्ति न तत्क्वचित्' अर्थात् 'जो इसमें है सो ही अन्यत्र है और जो इसमें नहीं है सो कहीं पर नहीं है' यह उक्ति यहां भी चरितार्थ है।

आचार्य देव की इन टीकाओं से उनके ज्ञान के साथ-साथ सैद्धांतिक विषयों का कितना सूक्ष्म तलस्पर्शी इनका अध्ययन था, यह दिख जाता है। वास्तव में श्री वीरसेन स्वामी को महाकर्म प्रकृति प्राभृत, कषाय प्राभृत संबंधी जो भी ज्ञान गुरु परंपरा से उपलब्ध हुआ उसे उन्होंने इन टीकाओं में निबद्ध किया।

ज्योतिष एवं गणित विषय-

इस महासिद्धांत ग्रंथ में ज्योतिष, निमित्त और गणित विषयक महत्त्वपूर्ण चर्चाएं हैं। पांचवी शताब्दी से आठवीं शताब्दी तक ज्योतिष विषयक इतिहास लिखने के लिए यह ग्रंथ बहु उपयोगी है। जिनमें नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्णा संज्ञाओं के नाम है, दिन- रात्रि, मुहूर्त आदि व निमित्तों में व्यंजन, छिन्न निमित्तों की चर्चाएं हैं। इसमें प्रधान रूप से एक वर्ग समीकरण, अनेक वर्ग समीकरण, करणी कल्पित राशियां, समानांतर, गुणोत्तर, व्युत्क्रम आदि बीजगणित संबंधित प्रक्रियाएं हैं।

आचार्य श्री की पापभीरुता-

वे आचार्यों के वचनों को साक्षात् भगवान् की वाणी समझते थे और उनकी पापभीरुता सहज ही परिलक्षित होती है यथा-

(१) जब किसी स्थल पर दो मत आए हैं, तब कैसा समाधान है। "दोनों प्रकार के वचनों में किस वचन को सत्य माना जाए ?" वे कहते हैं- इस बात को केवली या श्रुतकेवली जानते हैं अन्य नहीं, क्योंकि इस समय उसका निर्णय नहीं हो सकता इसलिए पापभीरु वर्तमान के आचार्यों को दोनों का ही संग्रह करना चाहिए अन्यथा पापभीरुता का विनाश हो जाएगा।

(२) एक जगह वनस्पति के विषय में कुछ प्रश्न होने पर तो वीरसेन स्वामी कहते हैं - "गोदमो एत्थ पुच्छेयव्वो"

यहां गौतम स्वामी से पूछना चाहिए, अर्थात् हम इसका उत्तर नहीं दे सकते। अब बताइए इससे अधिक पापभीरुता और क्या होगी।

बड़े सौभाग्य की बात है ऐसे महान् आचार्य द्वारा जिनागम परमागम हमें प्राप्त हुआ उनकी वाणी का स्वाध्याय कर हम अनंत गुणित कर्मों की निर्जरा कर रहे हैं तथा महान् पुण्य संचय कर सम्यग्ज्ञान को प्राप्त कर अपने आप में कृतकृत्यता का अनुभव कर रहे हैं।

आचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी जी (Aacharya Shri Pujyapad Swami ji)

आचार्य भगवन् श्री पूज्यपाद स्वामी का नाम भारतीय परंपरा के लब्धप्रतिष्ठ तत्वदृष्टा शास्त्रकारों में प्रमुखतः लिया जाता है। प्रतिभा और विद्वत्ता इन में दोनों ही अद्भुत रूप से परिलक्षित होती थी। साहित्यिक जगत में विख्यात आचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी की महत्ता, विद्वत्ता व बहुज्ञता स्वीकार करते हुए उत्तरकालवर्ती प्रायः अधिकतर साहित्यकारों व इतिहास मर्मज्ञों ने इनके चरणों में विद्यांजलि व श्रद्धांजलि अर्पित की। 'आदिपुराण' के कर्त्ता आचार्य 'श्री जिनसेन स्वामी' ने भी इन्हें कवियों में तीर्थंकर मानते हुए इनकी स्तुति की-

'कविनां तीर्थकृद्देवः किं तरां तत्र वर्ण्यते। विदुषां वाङ्मलध्वंसि तीर्थ यस्य वचोमयम्।।'

जो कवियों में तीर्थंकर के समान और जिनका वचन रूपी तीर्थ विद्वानों के वचन मल को धोने वाला है उन देव अर्थात् देवनंदी आचार्य की स्तुति करते में भला कौन समर्थ है।

कर्नाटक देश के 'कोले' नामक ग्राम में 'माधवभट्ट' नामक ब्राह्मण और 'श्रीदेवी' ब्राह्मणी से इनका जन्म हुआ। श्री पूज्य पाद स्वामी के नाना 'पाणिनि' थे, जिन्होंने पाणिनीय व्याकरण की रचना की। नंदिसेन की पट्टावली में इनका समय विक्रम संवत् 258 से 308 तक है। इनका समय विक्रम की पांचवी शताब्दी के उत्तरार्ध से लेकर छठवीं शताब्दी के पूर्वार्ध के मध्यकालवर्ती होना चाहिए।

एक बार बालक पूज्यपाद ने बगीचे में एक सांप के मुंह में फंसे हुए मेंढक को देखा और विचार किया कि संसारी प्राणियों की भी दशा इस सर्प के समान है न तो भोगों को भोग पा रहा है और न छोड़ पा रहा है। इस प्रकार वैराग्य से ओतप्रोत हो उन्होंने दैगंबरी दीक्षा अंगीकार की।

वे रसायन के महा ज्ञाता थे, उन्होंने एक ऐसा लेप तैयार किया जिसे लगाकर उन्होंने कई बार विदेह क्षेत्र की यात्रा की थी। श्रवणबेलगोला के एक शिलालेख के आधार से यह भी कहा जा सकता है कि जिस जल से उनके चरण धोए जाते थे उसके स्पर्श से लोहा भी सोना बन जाता था।

श्रीपूज्यपादमुनिरप्रतिभौषधर्द्विञ्जीयाद्वि- देहजिनदर्शनपूतगात्रः।

यत्पादधौतजलसंस्पर्शप्रभावात्कालायसं किल तदा कनकीचकार ।। (शिलालेख 108)

एक बार तीर्थयात्रा करते समय उनकी दृष्टि तिमिराच्छन्न हो गई थी, तब श्री शांतिनाथ भगवान् की भक्ति करते हुए शान्त्याष्टक की रचना की जिससे उनकी नेत्रज्योति वापस आ गई, किंतु इस घटना का उनके ऊपर ऐसा प्रभाव पड़ा जिससे उन्होंने तीर्थ यात्रा से लौटकर समाधि ले ली थी।

उन्होंने 'जैनेंद्र व्याकरण' नामक ग्रंथ की रचना की जिससे उनका नाम 'जिनेंद्रबुद्धि' पड़ा। इनका एक नाम 'देवनंदी' भी था। ये महान् वैयाकरण, सिद्धांतज्ञ, आयुर्वेद के ज्ञाता थे। उनके द्वारा रचित साहित्य कुछ इस प्रकार है-

सर्वार्थसिद्धि-

यह आचार्य भगवन् की उमा स्वामी जी के ग्रंथ तत्वार्थ सूत्र की उनके द्वारा रचित सुप्रसिद्ध टीका है।

समाधि तंत्र-

यह एक अध्यात्मिक ग्रंथ है इसमें कुल 105 श्लोक हैं इसका नाम समाधि शतक भी प्रसिद्ध हुआ।

इष्टोपदेश-

यह विषय स्वरूप संबोधन है इसमें कुल 51 श्लोक हैं।

दसभक्ति-

इन्होंने संस्कृत में भक्तियां लिखीं।

जैनेंद्र व्याकरण-

यह ग्रंथ 5 अध्यायों में विभक्त है और सूत्र संख्या लगभग 3000 है इसकी सबसे बड़ी विशेषता संज्ञा लाघव है।

जैनेंद्र और शब्दावतार न्यास:-

शिमोगा जिले की नगर तहसील के 46 वें शिलालेख में इस बात का उल्लेख है कि आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने एक तो अपने व्याकरण पर 'जैनेंद्र' नामक न्यास लिखा था और दूसरा पाणिनी व्याकरण पर 'शब्दावतार' नामक न्यास लिखा था ।

न्यासं जैनेंद्रसंज्ञं सकलबुधनुतं पाणिणीयस्य भूयो।

न्यासं शब्दावतारं मनुजननिहितं वैद्य शास्त्रं च कृत्वा।

यस्तत्वार्थस्य टीकां व्यरचदिहतां भात्यसौ पूज्यपाद-

स्वामी भूपालवन्द्यः स्वपरहितवचः पूर्णदृग्बोधवृत्तः।।'

किंतु यह अभी तक अनुपलब्ध है।

सारसंग्रह-

धवला के एक उल्लेख से ज्ञात होता है कि आचार्य श्री ने 'सार संग्रह' नामक ग्रंथ लिखा-

'सारसंग्रहेप्युक्तं पूज्यपादैः अनन्तपर्यायात्मकस्य वस्तूनोऽन्यतमपर्यायाधिगमे कर्त्तव्ये जात्यहेत्वपेक्षो निरवद्यप्रयोगो नय इति।' चिकित्सा शास्त्र-

इस बात की सिद्धि के कई प्रमाण मिलते हैं कि आचार्य भगवन् ने वैद्यक विषय पर भी कोई अनुपम ग्रंथ लिखा था।

आचार्य उग्रादित्य स्वामी ने अपने 'कल्याणकारक' नामक ग्रंथ में आचार्य पूज्यपाद स्वामी के वैद्यक विषयक ग्रंथ का उल्लेख 'पूज्यपादेन भाषितः शालाक्यं पूज्यपादप्रकटितमधिकम्' इत्यादि शब्द संदर्भ द्वारा किया है।

जैनाभिषेक-

श्रवणबेलगोला के शिलालेख नं 40 से यह भी विदित होता है कि इन्होंने एक जैनाभिषेक पाठ की भी रचना की थी। इनके अतिरिक्त अन्य अर्हत्प्रतिष्ठालक्षण व ज्योतिष का भी लेखक इन्हें बताया गया है।